Spielen ist Lernen. Darum bereitet das Kinderspiel in der Kita den Weg für eine erfolgreiche Bildung

Christine Hagemann

Spielen ist kein bloßer Zeitvertreib. In Spielsituationen bauen Kinder alle grundlegenden Fähigkeiten auf, die sie später für eine aktive und selbstbestimmte Lebensgestaltung brauchen.

© famveldman, Adobestock.com

Was lernen die Kinder denn hier, wenn sie den ganzen Tag nur spielen? Das fragen besorgte Eltern. Die Kita sieht sich mit einem wachsenden Druck nach Bildungsangeboten und Förderprogrammen konfrontiert. Der hohe eigenständige Wert des Spiels gerät dabei immer mehr in den Hintergrund.

Eltern, Erzieherinnen und Erzieher beschäftigt die beste Schulvorbereitung. Auch die Wissenschaft forscht danach – mit erstaunlichen Ergebnissen: Die optimale Bildungsförderung für Fünf- bis Siebenjährige ist NICHT das schulische Arbeiten, sondern die spielerische Aktivität. Lesen Sie im Folgenden, was Spielen mit Lernen zu tun hat und wie Sie Kinder von Anfang an dabei unterstützen.

Inhalt

1. Was bedeutet Spielen für die Entwicklung von Kindern?

1.1 Der Motor ist die Neugier

1.2 Spielerisch lernen macht glücklich

2. Warum ist Spielen so wichtig für Kinder?

2.1 Spielen ist keine Nebensache

2.2 Spielen will gelernt sein

3. Wie unterstütze ich Bildungsprozesse im Spiel?

3.1 Beobachten & Begleiten

3.2 Spielräume entdecken

Warum ist Spielen so wichtig für Kinder?

In den meisten Bildungsplänen für Kitas geht es verstärkt um Lernen und Leistung. Das Spiel führt dort eher ein Schattendasein. Und wenn der Schuleintritt näher rückt, haben auch die Eltern in erster Linie schulisches Lernen im Blick. Das kindliche Spiel wird allzu oft als bloßer Zeitvertreib angesehen.

Spielen ist keine Nebensache

Für Kinder ist Spielen eine ernsthafte Tätigkeit. Sie verhalten sich, als ob das Spiel Wirklichkeit wäre. Gerade hierin liegt das Bildungspotenzial des Spiels. Kinder verbinden immer einen Sinn mit dem Spiel und seinen Inhalten. Sie sind offen für Neues und gebrauchen ihre Fantasie, um die Welt nach eigenen Vorstellungen umzugestalten.

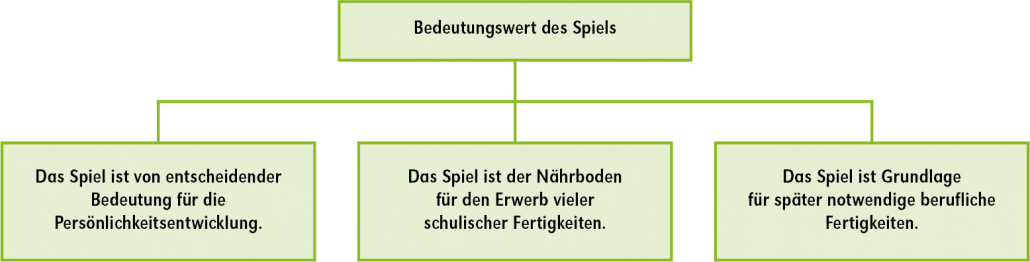

In den ersten Lebensjahren verbringen Kinder etwa ein Drittel des Tages damit zu spielen. Sie bauen dabei alle basalen Fähigkeiten auf, die sie später für eine aktive Lebensgestaltung brauchen. Zahlreiche Untersuchungen belegen die große Bedeutung des Spiels für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.

In erlebensreichen Spielsituationen können Kinder:

- ihre Umwelt erfahren und erkunden, sich erproben und selbstwirksam erleben, Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und Selbstsicherheit gewinnen.

- ihre Vorstellungskraft entwickeln und eigenständig handeln, neue Handlungsweisen erproben, soziale Beziehungen konstruieren und sich die passenden Bedingungen schaffen.

- soziale Rollen übernehmen, sich in andere hineinversetzen, Sozialverhalten entwickeln und spielerisch in die Welt der Erwachsenen hineinwachsen.

- ihre Erlebnisse verarbeiten, auch beängstigende Ereignisse besser bewältigen, zugleich Interesse an Neuem entwickeln und somit tiefer in für sie bedeutsame Lebensbereiche vordringen.

- ihr Bedürfnis mitzubestimmen ebenso befriedigen wie das nach sozialen Kontakten, Unterhaltung und Humor sowie ihre eigenen Wünsche wahrnehmen und sich verständigen.

- lernen mit allen Sinnen, mit emotionaler Beteiligung, mit geistigem und körperlichem Krafteinsatz.

Spielen ist ganzheitliches Lernen, es fordert und fördert die ganze Person.

Spielerisch lernen fördert die gesamte Entwicklung des Kindes. Dargestellt in Anlehnung an den Sozialpädagogen Armin Krenz.

Spielen will gelernt sein

Da Kinder erst lernen müssen, sich in der Welt zu orientieren, ist ihnen eine natürliche Haltung der Neugier angeboren. Die alltäglichen Sinnesreize aktivieren ihr Interesse für alle Dinge, die klingen, sich bewegen, anfassen, riechen und schmecken lassen. Dabei merken Kinder, dass sie mit diesen Dingen etwas machen können. So entstehen Spielhandlungen, die sich aus vielen Einzelhandlungen zusammensetzen.

Ihre Spielfähigkeit bauen Kinder in sozialen Bezügen auf. Ob und wie intensiv sich das Spielen entwickeln kann, hängt wesentlich von der Vernetzung folgender Erfahrungen ab:

- die begleitende Sprache der Erwachsenen

- die eigene Bewegung

- der Raum

- selbst erlebte Gefühle und die eigene Gedankenwelt

- haptische Erfahrungen und die Eigenart des Spielzeugs

- eine angenehm erlebte Beziehungsatmosphäre

Aber die Spielfähigkeit kann auch verkümmern. Gegenwärtig ist zu beobachten, dass immer mehr Kinder das Spielen nur sehr eingeschränkt gelernt haben oder dass sich die Spielfähigkeit fast gar nicht aufbauen konnte. Den Grund für die Spiel-Unlust vieler Kinder sehen Experten im fehlenden Kommunikationsrahmen.

Die Voraussetzung für Spielfähigkeit ist ein sozial-emotionales Wohlbefinden.

Erwachsene sollten von Anfang an viel mit Kindern spielen. Wenn Erwachsene aktive Spielpartner sind, wecken sie schon bei den Kleinsten das Interesse für das Spiel im Alltag. In einer spielfreudigen, bindungsstarken Atmosphäre springt der Funke dann von selbst über.

Wichtig: Spiel ist immer freiwillig und selbstbestimmt. Festgelegte pädagogische Zwecke sind dem Spiel fremd, sie würden das Spiel zerstören, deshalb dürfen sie nie im Vordergrund stehen.

Wenn Kinder spielen, tun sie das nicht, weil sie etwas lernen wollen. Im Spiel eignen sie sich Kenntnisse ganz nebenbei an. Sie erwerben räumliches, physikalisches und mathematisches Wissen ebenso wie sprachliche Kompetenzen. Spielen und Lernen sind untrennbar miteinander verbunden.

Im Spiel lernen Kinder freiwillig und mit Spaß, über Versuch und Irrtum, aber ohne Versagensängste. Das Kind stellt die Fragen selbst und erfindet dazu die Antworten. Das Spiel gibt Anstoß, sich neues Wissen und Können anzueignen, so wird Spielen zur selbst motivierten Erkenntnisquelle. Gleichzeitig fördert das Spiel wichtige Schlüsselkompetenzen für jede Form des Lernens.

All das fordert sich das Kind im Spiel selbst ab:

- körperliche und geistige Anstrengung

- Konzentration und Ausdauer

- Kreativität und Flexibilität

- Sorgfalt und Tempo

- Bewältigung von Schwierigkeiten

- Einhaltung von Regeln

Wie unterstütze ich Bildungsprozesse im Spiel?

Kinder lernen auf vielfältigste Weise, durch Nachahmen, Ausprobieren, Vergleichen, Wiederholen, Fragen, Zuhören, Erzählen, Üben. Wichtig ist dabei weniger die Einzelhandlung, sondern vielmehr eine aktive Tätigkeit, die sich aus unterschiedlichen Lernmöglichkeiten zusammensetzt.

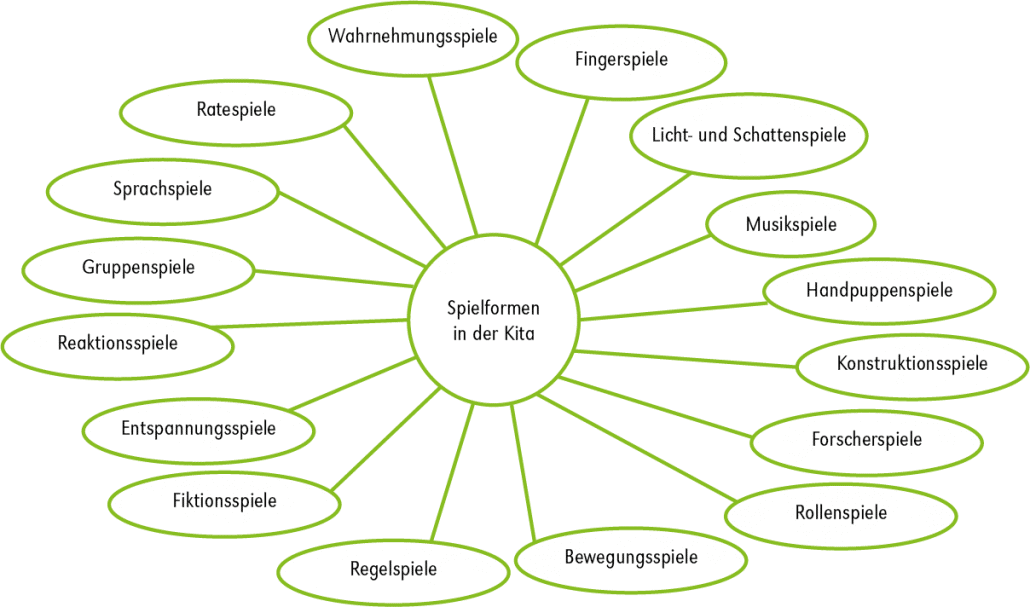

Jede dieser Spielformen hat ihren besonderen Wert für die Entwicklung von Kindern:

Alle Spielformen haben gemeinsam, dass sie Fähigkeiten fördern, die das Kind für das Leben in der Gemeinschaft benötigt. Die einzelnen Spielformen setzen in unterschiedlichen Altersstufen an, erhalten aber ihre Bedeutung im ganzen Leben, auch im Erwachsenenalter.

Beobachten & Begleiten

Zu den wesentlichen Spielbedingungen zählen die Merkmale: Zeit, Platz, Materialien, Mitspieler, Entscheidungsfreiheit, Ruhe. Wenn Sie mit Ihren Kindern spielen, sind Sie ganz Spielpartner, haben aber auch alle Kinder und deren Bedürfnisse immer im Blick.

Bei der Beobachtung erfahren Sie, was die Kinder benötigen, welche Interessen sie haben, wie und mit wem sie am liebsten spielen. Dann können Sie entscheiden, wo einzelne Kinder oder die Gruppe Unterstützung nötig haben. Ausgehend von der Beobachtung können Sie die Kinder nun beim Spiel begleiten. Diese Spielbegleitung sollte für Kinder wie zufällig wirken, sodass sie gar nicht merken, wie sie ins Spiel einbezogen oder zum Spielen angeregt werden.

Beim Mitspielen können Erzieher:

- den Kindern bei auftauchenden Fragen Tipps geben, wie sie weitermachen könnten.

- nach Anweisung der Kinder eine aktive Rolle im Spiel übernehmen.

- versuchen, außenstehende Kinder einzubeziehen, wenn diese mitspielen möchten.

- das vorhandene Spielmaterial ergänzen.

- Anregungen zur Erweiterung des Spiels geben.

- Ideen zur Spielgestaltung einbringen, um Streit zu verhindern.

- den Kindern ermöglichen, Räume umzugestalten.

Kinder genießen es, wenn sie auch einmal unbeobachtet spielen dürfen. In der Freispielzeit gelten besondere Regeln – für Erwachsene. Stellen Sie den Kindern ausreichend Zeit zur Verfügung. Und drängen Sie sich nicht ins Spiel. Die Kinder bestimmen den Spielverlauf selbst und haben das Recht, Sie vom Mitspielen auszuschließen. Dennoch müssen Sie stets für die Kinder präsent sein.

Spielräume entdecken

Die Raumgestaltung in der Kita spielt bei der Unterstützung von Kinderspielen eine wichtige Rolle. Zum freien Spielen brauchen Kinder vor allem Platz und Herausforderungen, um ihre Fähigkeiten zu erproben. Wie beispielsweise im offenen Werkstatt-Konzept, bei dem die Kinder freien Zugang zu verschiedenen Kitaräumen haben.

Doch auch im Gruppenraum lassen sich vielfältige, unterschiedliche Aktionsbereiche gestalten. Die einzelnen Aktionsbereiche sollten mit unterschiedlichen Möbeln und Spielmaterialien ausgestattet sein. Für gemeinsam genutzte Räume bieten sich Spielpodeste an, um Bereiche voneinander abzugrenzen und eigene Spiellandschaften zu schaffen.

7 Fragen, die Erzieherinnen und Erzieher sich stellen sollten:

- Welche aktive oder passive Rolle nehme ich während der Spielaktivitäten der Kinder ein?

- Gibt es Spielformen, die ich bevorzuge, die ich vernachlässige oder ganz außer Acht lasse?

- Steht den Kindern genügend Spielmaterial zur Verfügung? Gibt es davon vielleicht zu viel?

- Haben die Kinder die Möglichkeit, bei jedem Wetter auch draußen zu spielen?

- Können die Kinder ihre Spiele zu Ende spielen oder werden sie häufig unterbrochen?

- Ist mir die entwicklungspsychologische Bedeutung des Spiels im Alltag bewusst?

- Welche Räume brauchen wir, um Bildungsprozesse sinnvoll unterstützen zu können?

Tipp: Die Umsetzung gelingt leicht, wenn das ganze Team dahintersteht. Überzeugen Sie auch die Eltern vom Bildungswert des Spielens. Und wenn die Anschaffung neuer Spielsachen ansteht, lassen Sie die Kinder mitentscheiden. Kinder sind oft die besten Experten für ihre Lebensräume.

Zum Weiterlesen:

Margarete Blank-Mathieu: Kinderspielformen und ihre Bedeutung für Bildungsprozesse. https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/1610

Elke Heller: Im Spiel die Welt begreifen. Reihe: Was Kita-Kinder stark macht. Berlin: Cornelsen 2013.

Birgit Jackel: Lernen, wie das Gehirn es mag. Praktische Lern- und Spielvorschläge für Kindergarten, Grundschule und Familie. Kirchzarten: VAK 2008.

Armin Krenz: Das Spiel ist der Beruf jedes Kindes! Das kindliche Spiel als Selbsterfahrungsfeld und Bildungsmittelpunkt für Kinder.

https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/2100

Christine Weber (Hrsg.): Spielen und Lernen mit 0- bis 3-Jährigen. Der entwicklungszentrierte Ansatz in der Krippe. Berlin: Cornelsen 2009.

Gibts auch ein Gesicht hinter dem BACKWINKEL-Blog? Ja. Vier ?. Drei davon sogar mit Foto.

Gibts auch ein Gesicht hinter dem BACKWINKEL-Blog? Ja. Vier ?. Drei davon sogar mit Foto.

Wir – Lukas, Tatjana, Stefan und Christine – bespielen unseren Blog unter dem Motto LACHEN LESEN LERNEN.

Lukas kennt sich online so gut aus wie in seiner Westentasche und findet immer spannende Themen, während Stefan unseren Beiträgen den passenden gestalterischen Rahmen gibt und Tatjana mit dem grünen Korrekturstift alles prüfend beäugt, was unsere Autorin Christine (und gern auch Gastautoren) für den BACKWINKEL-Blog nach ordentlicher Recherche schreibt.

Gemeinsam suchen wir ständig nach neuen, aufregenden Themen rund um das Thema Bildung im Kiga, der Schule und zu Hause. Und weil Sie da an der Quelle sitzen, freuen wir uns auf Ihre konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen an blog@backwinkel.de

Viel Spaß beim LACHEN LESEN LERNEN!