Freispielzeit im Kindergarten: Bedeutung für die kindliche Entwicklung

Christine Hagemann

Im Spiel entwickeln Kinder ihre Fähigkeiten, um die Welt zu erfassen. Es stärkt die Persönlichkeit und vertieft Lernprozesse, daher gehört das Freispiel in der Kita zum Tagesablauf.

© Jacob Lund, Adobestock.com

Was haben Sie als Kind am liebsten gespielt? Die meisten erinnern sich an grenzenlos freie Zeit, Muße zum Träumen, oder an wilde Abenteuer zusammen mit anderen Kindern draußen in der Natur. Auf jeden Fall ohne die Einmischung von Erwachsenen. Eine Vorstellung von Kindheit, die kaum noch zeitgemäß erscheint. Allzu oft geht die Verschulung des Kindergartens auf Kosten des Freispiels.

In den Bildungsplänen für die Kita fristet das Freispiel eher ein Schattendasein. Dennoch ist es auch aus pädagogischer Sicht unabdingbar für die gesunde Entwicklung der Kinder. Worin liegt der besondere Wert des Freispiels? Entdecken Sie im Folgenden, wie sinnvoll das Freispiel im Kindergarten ist und welche Rolle Sie als Erzieher dabei spielen.

Inhalt

1. Was bedeutet Freispiel als pädagogische Methode?

2. Welchen pädagogischen Wert hat das Freispiel?

2.1 Die 5 Merkmale des Spiels

2.2 Was sagen die Bildungspläne zum Freispiel?

3. Welche Aufgaben haben Erziehende beim Freispiel?

3.1 Rund um das Freispiel: 7 Tipps für die pädagogische Arbeit

3.2 Zu welchem Kita-Konzept passt das Freispiel?

Welchen pädagogischen Wert hat das Freispiel?

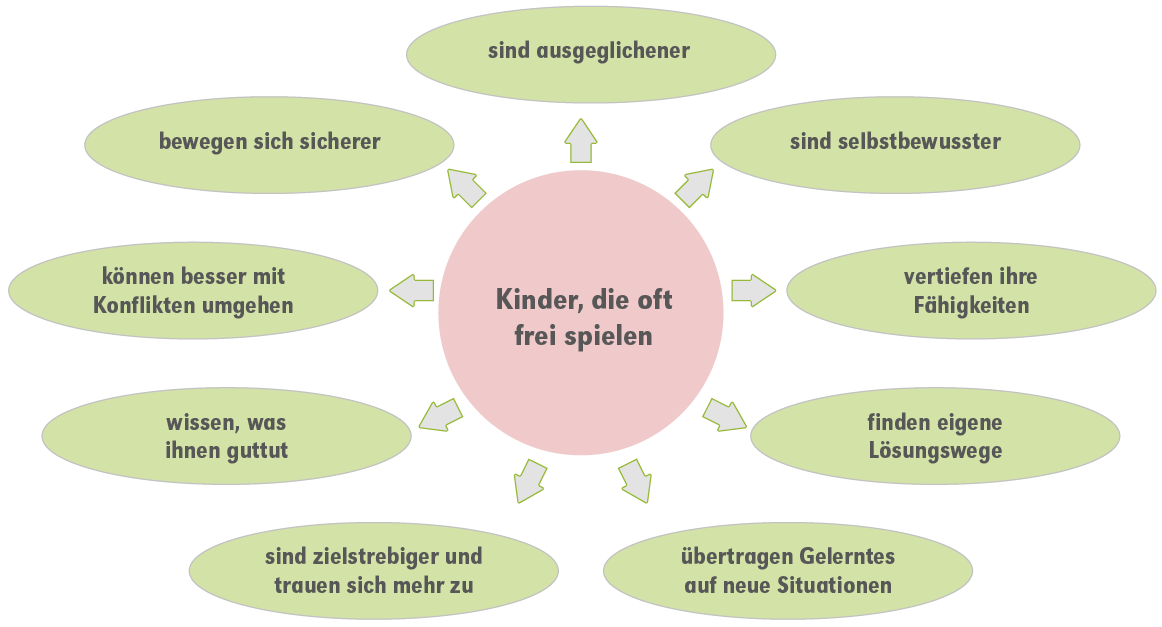

Die anregende Situation im Freispiel wirkt sich positiv auf die Entwicklungsfortschritte des Kindes aus. Indem das Kind seine Fähigkeiten aus eigenem Antrieb heraus erprobt, Erlerntes anwendet und Neues ausprobiert, macht es – ganz beiläufig – bedeutende Lernfortschritte hin zur nächsthöheren Stufe seiner individuellen Entwicklung.

Darüber hinaus festigen sich im freien Spiel motivationale Strukturen. Die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, die sogenannte intrinsische Motivation, ist entscheidend für die Lernfreude. Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den schulischen Lernerfolg und das lebenslange Lernen.

Das Freispiel ermöglicht dem Kind, sich ganz in seine Tätigkeit zu versenken. Das Kind spielt selbstvergessen und ist dabei doch ganz im Zustand des »Bei-sich-selbst-Seins«. Das völlige Vertieftsein ins Spiel löst Glücksgefühle aus, den sogenannten Flow. Aus entwicklungspsychologischer Sicht ist dieses Glücksempfinden wesentlich wichtig für den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts.

Die 5 Merkmale des Spiels

Kinder spielen. Das erscheint völlig selbstverständlich. Ebenso wie der Grundsatz, dass Spielen immer freiwillig ist. Um die Bedeutung des Freispiels im Kindergarten herauszustellen, muss daher zunächst geklärt werden, was die Elementarpädagogik unter freiem Spielen versteht.

In älteren Definitionen ist noch zu lesen, ein Hauptmerkmal des Spiels sei, dass es zweckfrei und ohne Ziel geschehe. Gemeint ist, dass Spielen nicht auf einen lebenswichtigen, funktionalen Nutzen abzielt. Häufig schlussfolgern Erwachsenen daraus, zweckfreies Spielen habe keinen Nutzen – eine falsche Annahme, wie sich bei genauem Hinschauen zeigt:

- Viele Spiele führen durch implizite Trainingseffekte zu Lernfortschritten. Beispielsweise können Bau- und Konstruktionsspiele die Mengenerfassung, Koordination und räumliche Wahrnehmung verbessern.

- Es gibt Spiele ohne vollständige Funktion, die trotzdem funktionale Elemente enthalten. So besteht die Funktionalität der Ritterburg aus Pappkartons nicht darin, wirkliche Angreifer abzuwehren, sondern im stabilen Bauen, damit das Bauwerk standhält.

- Kinder verbinden immer einen Sinn mit ihrem Spiel. Sie handeln, als ob das Spiel Wirklichkeit wäre. Sie sind offen für Neues und gebrauchen ihre Fantasie, um die Welt nach eigenen Vorstellungen umzugestalten.

Entscheidend ist: Das unmittelbare Ziel des Spiels ist der Spaß an der Tätigkeit und nicht der damit verbundene funktionale Nutzen. Dieser ist im subjektiven Erleben des Spielenden nebensächlich.

Was sagen die Bildungspläne zum Freispiel?

In den Bildungsplänen für die Kita kommt das Freispiel höchstens am Rande vor. Im Vordergrund stehen didaktische Methoden zur gezielten Förderung von Kompetenzen, um altersgemäße Entwicklungsfortschritte anzubahnen. Im Laufe der Kindergartenzeit sollen die Kinder sich aneignen, was für die späteren Schulleistungen von Nutzen ist. Der eigenständige Wert des Spiels findet nur in wenigen Bildungsplänen genügend Beachtung.

Näheres zum Thema Lerneffekte des Spielens erfahren Sie in unserem Beitrag Spielen ist Lernen.

Welche Aufgaben haben Erziehende beim Freispiel?

Charakteristisch für das Freispiel ist, dass Erziehende keine Anleitungen geben. Sie nehmen sich zurück und intervenieren nur im Notfall. Das bedeutet aber keineswegs, dass Sie nichts tun. Das Freispiel verändert Ihre Rolle, Sie beobachten die Kinder intensiv und können Ihre Aufmerksamkeit einzelnen Kindern widmen, die noch Hilfe oder Impulse brauchen. Diese Aufgabe ist oft wesentlich anstrengender als die herkömmliche Beschäftigungsarbeit.

Während des Freispiels erfahren Sie viel über das Sozialverhalten, die Fähigkeiten und Interessen der Kinder. Und Sie sehen, wo bei einzelnen Kindern noch Förderbedarf besteht. Dies alles sind wichtige Hinweise für Ihre pädagogische Arbeit. Greifen Sie die Themen der Kinder im Freispiel auf und nutzen Sie diese Anregungen für die Planung gezielter Aktivitäten und Projekte.

Sinnvoll ist, die Beobachtungen der Freispielzeit zu dokumentieren, speziell mit Blick auf die individuellen Entwicklungsfortschritte der Kinder. Dabei geht es um folgende Bereiche:

Rund um das Freispiel: 7 Tipps für die pädagogische Arbeit

- Zum Spielen brauchen Kinder eine gute Atmosphäre und offene Spielräume. Wichtig ist, dass sie über reichlich Zeit verfügen, in der sie ihre Beschäftigung frei von äußeren Erwartungen selbst wählen dürfen. Freispielzeit ist wertvolle Bildungszeit, sie sollte mindestens 2 Stunden am Tag betragen.

- Auch wenn Sie nicht regulieren, müssen Sie doch überlegen, wie die Spielsituation für die Kinder aussehen soll. Bereiten Sie die Umgebung so vor, dass alle Kinder gefahrlos spielen und sich optimal entfalten können. Geben Sie den Kindern Sicherheit und vertrauen Sie auf ihre Fähigkeiten.

- Die Raumgestaltung soll allen Kindern die Erfahrung von Eigeninitiative ermöglichen und Freiräume für Individualität, Vielfalt und Unterschiedlichkeit anbieten. Kinder verschiedener Altersstufen stellen unterschiedliche Anforderungen an Räume. Für die Unter-3-Jährigen sollte der halbe Krippenraum zum Laufen, Fahren, Klettern und für Bewegungsspiele zur Verfügung stehen.

- Der Raum darf nicht zu vollgepackt sein. Wählen Sie die Spielmittel so aus, dass sie die Fantasie und Kreativität der Kinder anregen. Die Kombination der Reize hat entscheidenden Einfluss auf den Spielverlauf. Auch einfache Alltagsgegenstände sind tolle Spielmaterialien.

- Präsentieren Sie die Materialien visuell ansprechend. So bekommen die Kinder Lust, damit zu spielen. Zum Aufbewahren eignen sich am besten transparente Materialboxen, die Sie thematisch bestücken und mit einem Foto versehen. Der gut sichtbare Inhalt inspiriert die Kinder und regt sie an, sich selbsttätig damit zu beschäftigen.

- Ein üppiger Fundus an Requisiten zum Verkleiden gehört in jede Kita. Bei fast allen Rollenspielen (Kennen Sie schon unseren Blog-Beitrag dazu?) können Kinder unterschiedlichen Alters gut zusammenspielen. Die Kinder handeln ihre Rollen selbst aus und lernen, sich auf die Vorstellungen ihrer Spielpartner einzulassen.

- Wenn die Kinder es wünschen, können Sie beim Freispiel auch Spielpartner sein. Dann begegnen Sie den Kindern auf Augenhöhe. Doch Sie sollten sich zurückhalten, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Denn Fehler und Misserfolge, mühsames Wiederholen und Tüfteln sind Lernchancen. Die Kinder entwickeln dabei Frustrationstoleranz und Ausdauer. Und sie lernen, umzudenken und neue Lösungswege zu finden.

Mehr Infos zum Thema Raumgestaltung finden Sie in unseren Beiträgen Funktionsräume gestalten und Pädagogik Raum geben.

Zu welchem Kita-Konzept passt das Freispiel?

Das Freispiel gehört in jedes Kita-Konzept. Es bietet die Chance, dass jedes Kind sich frei entfalten und individuellen Interessen nachgehen kann. Auch das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, allein zu spielen oder in Ruhe ein Bilderbuch anzuschauen, kann das Kind in der Freispielzeit ausleben.

Einige Konzeptionen setzen ausschließlich oder doch überwiegend auf freies Spielen, wie etwa das Offene Konzept und die Werkstattarbeit der Reggio-Pädagogik. Selbstbestimmtes Spielen sowie Projektarbeit, die von den Themen der Kinder ausgeht, steht auch bei der Montessori-Pädagogik an erster Stelle. Die Möglichkeiten, Freispielzeit zu integrieren, sind überaus vielgestaltig. Ganz gleich, nach welchem pädagogischen Konzept die Kita arbeitet.

Was fördert das Freispiel im Kindergarten?

Das freie Spielen fördert motorische, kognitive und sprachliche Fähigkeiten, stärkt das Selbstbild sowie die soziale und emotionale Intelligenz. Es regt die Fantasie und Kreativität der Kinder an. Kaum eine Kita möchte auf die Bildungschancen des Freispiels verzichten.

In der Praxis ist es meist schwieriger, alle Eltern von den Vorteilen des Freispiels zu überzeugen. Viele Eltern erwarten, dass Kita-Erziehende den Kindern etwas „beibringen“ sollten, und kritisieren, dass die Kleinen in der Freispielzeit ja nur beschäftigt würden. Um ein Umdenken zu erreichen, sollten Sie das Freispiel als Lernfeld in Ihrer Konzeption verankern, zudem Ihre Freispielarbeit dokumentieren und eingehend mit den Eltern kommunizieren.

Zum Weiterlesen:

Bernhard Hauser: Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten. Stuttgart: Kohlhammer 2016.

Nina Held, Gaby Fischer-Düvel: Das Freispielbuch: Bildungsanregende Impulse für die Freispielzeit. Münster: Ökotopia 22018.

Margit Franz: Heute wieder nur gespielt – und dabei viel gelernt: Den Stellenwert des kindlichen Spiels überzeugend darstellen. München: Don Bosco 2016.

Freya Pausewang: Was gutes Freispiel für Zukunftsfähigkeit des Kindes bedeuten kann. In: Das Kita-Handbuch, 2013. https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/2253

Barbara Perras: Die spielen ja nur! Die Bedeutung der Freispielzeit. In: Das Kita-Handbuch, 2006. https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/1399

© Copyright – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte auf www.backwinkel.de sowie www.backwinkel.de/blog, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt.

Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der BACKWINKEL GmbH. Bitte fragen Sie uns, falls Sie die Inhalte dieses Internetangebotes verwenden möchten.

Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z. B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).

Gibts auch ein Gesicht hinter dem BACKWINKEL-Blog? Ja. Vier ?. Drei davon sogar mit Foto.

Gibts auch ein Gesicht hinter dem BACKWINKEL-Blog? Ja. Vier ?. Drei davon sogar mit Foto.

Wir – Lukas, Tatjana, Stefan und Christine – bespielen unseren Blog unter dem Motto LACHEN LESEN LERNEN.

Lukas kennt sich online so gut aus wie in seiner Westentasche und findet immer spannende Themen, während Stefan unseren Beiträgen den passenden gestalterischen Rahmen gibt und Tatjana mit dem grünen Korrekturstift alles prüfend beäugt, was unsere Autorin Christine (und gern auch Gastautoren) für den BACKWINKEL-Blog nach ordentlicher Recherche schreibt.

Gemeinsam suchen wir ständig nach neuen, aufregenden Themen rund um das Thema Bildung im Kiga, der Schule und zu Hause. Und weil Sie da an der Quelle sitzen, freuen wir uns auf Ihre konstruktiven Rückmeldungen und Anregungen an blog@backwinkel.de

Viel Spaß beim LACHEN LESEN LERNEN!